撮影:2006年9月19日

伐採した枝を積んである所が、道の終点。

この枝も後で引き上げて、燃料にしたり、細かくカットし、ぬかるんだ道に敷いたりする。

撮影:2006年9月19日

結構な角度である。

撮影:2006年9月19日

6月まで日付が月末から始まっていたが、都合により、7月分から月初めからに変更した。

天候 曇り 外気温 12時51分現在 25.8

私が加入している行政区の組で、葬式があり、初めて参加した。

ここの葬式は「組葬」であり、組が主体で(6月25日の記事にも書いたが、組とは行政区の下部組織で、あの危ない人たちの組織では無い)行い、葬儀委員長は組長である。

全組員は原則として夫婦で参加し、葬式の準備など、前日と当日お手伝いする義務がある。

先輩の移住者から、この葬式のお手伝いが大変であったとのことを聞いていたので、どんな難儀なことをするのか、戦々恐々として参加したが、コミニテイセンターから、そこに常備しているテントを持ってきて、組み立てるなどの事柄で、たいしたことはしなかった。

ただ、組の中の大工さんは、行政区でこれも常備している大工道具一式で、お墓などで使用する台などを、器用に作っていた。

家内は、葬式に使用すると決められた食材で、日持ちするものを数点作っただけで、そんなに遅くならずに帰ってきた。

ちなみに、ここ以外にもこの村で葬式が2件あったそうで、村のAコープは、当該食材が品切れしていたそうだ。

天候 曇り 昨夜から朝まで霧、日中晴れ 外気温 7時33分現在 20.3度

当日は喪服を着て参加したが、受付などの担当者以外は、外のテントで待機していたため、途中から晴れてきて、大変暑かった。

葬式が終わってから、お墓にみんな行列を作って歩いていき、その後、テントの後片付けなどをして散会となった。

待機中、組の人と雑談したが、その話の中で、面白かったのは、最近は、葬式を神道形式で行う人が増えているそうで、その理由は、仏式で行うと戒名などにかなりのお金が掛かるためとの事であった。

このときに知ったのだが、墓地も組が管理していて、組員にななると必要な時点で自動的にそれが無料で提供されるのだそうだ。

ここの葬式は相互扶助の精神で行われ、高齢化が進む集落では、このような仕組みは互いに助かる、合理的なシステムではないのかと思った。

天候 晴れ

前日まで、蕎麦を全部で1反歩程度刈り取り、それを乾燥させていた。

脱穀はハーベスターで行う。

昨年秋に使用して、その後ブルーシートで覆っていたハーベスターを引き出し、エンジンを掛けてみたが、始動しなかったので、ご近所にいる田舎暮らしの達人に見てもらった。

キャブレターを分解して、中を調べてもらったが、なんとも無く、再度組み立てて、エンジンをかけたが相変わらず掛からなかった。

エアークリーナーを外してかけると掛かったので、それを点検すると、エアークリーナーのケースからガソリンがもれていて、エアクリーナーのスポンジがかなり湿っていた。

乾かして、取り付け、エンジンを掛けると、簡単に始動するようになった。

脱穀をしたが、あまり実入りが良くなく、約一反歩で4キロ程度しか取れなかった。

蕎麦は、前に書いたように、三箇所に分けて、時期をずらせて蒔いたが、いずれも、雑草が繁茂し、それが邪魔になって機械では刈ることが出来なかったので、何とか手が入るところは手刈りした。

蕎麦には、アレロパシー効果があり、雑草を抑制すると思っていたが、ここではまったくそういうことは無く、雑草のほうが蕎麦より数段成長が早かった。

今年は、雨が多く、日照時間が足りなかったこともあったかもしれないが、雑草に蕎麦が完全に負けていた。

また、雑草の中で特に手におえないのが、カナムグラで、これが蕎麦の上にかぶさってくると、それが邪魔をして刈れなくなる。

これが、今年は、全部の畑で多量に発生し、蕎麦の上に厚くかぶさってしまったが、蕎麦は、ばら撒きのため、その除去のために畑の中に入ることが出来ず、放置するしかなかった。

教訓としては、この畑で夏ソバは雑草との競合で無理と思われ、秋ソバ一本で行くほうが良いようだ。

今年のように7月に入梅が伸びて日照不足になると、夏ソバは極端に実入りが悪く、実が入るのを待っていると、秋そばの種蒔きのタイミングを逃してしまう恐れがある。

ここでの秋そばの種蒔きのリミットは8月始めで、それは、年によっては10月中過ぎには霜が来てしまうことがあるためである。

アニマルネットの杭を作るため、半分壊れた電動のこで縦に切ろうとしたら、ベースを止めていたネジが取れて、キックバックして、ひざの上を5センチ程度きってしまった。

マキロンで消毒して圧迫帯で巻き、17時過ぎだったので、病院にいかずそのまま様子を見ることにした。

ここに来てからの怪我は、これで2回目で、つれあいに、「二度あることは三度あるというから、注意してよ」と言われた。

そういわれると、気になって、おちおち仕事出来ない気分である。

天候 曇りのち雨 8時30分現在 27.3度

昨日夕方怪我したので中止していた杭をスライドソーを使用して、朝作った。

始めからこのスライドソーを使用すると怪我をしなかったのだか、杭となる材は、そこらから拾ってきた土が付着している物だったので、刃を傷めるのがもったいなくて、それで、壊れかけてて捨てても良いような電動ノコを使用したという訳である。

しかし、怪我をしては本末転倒で、今後は、電動工具類は、きちんとした手入れのなされているもののみを使用するように考えを改めた。

また、電動工具だけでなく、今使用しているエンジン工具なども、すべて一歩間違うと凶器に変身するものばかりなので、心して使用する事にした。

初期手当てが良かったのか、化膿していなかった。

傷を見た医者の話では、直ぐであれば傷口を縫えるのだが、時間が経過しているので、消毒だけしておきますということであった。

そして、初期治療が良かったと医者にほめられた。

これで思い出したのが、はるか昔、夏の八の縦走に新人を連れて行った時、そのうちの一人が足を踏み外して縦走路から谷側に20メーターぐらい転落してしまい、あわてて引き上げたら、幸い、ひざを割っただけで、命に別状は無かった事があった。

そのとき、私が応急処置をして、おんぶして下までおろし、医者に連れて行ったが、後で、その処置が的確だったと医者に言われたと本人から聞いた。

何れ、昔取った杵柄で怪我慣れしているし、俗に言う怪我負けもしないので、割と直りが早いと当人は思っているが、これは何の自慢になる話ではなく、怪我しないように注意することが肝要である。

高さが1メーターで、すそを50センチ引きずるように設置した。

これで、猪の食害から逃れればよいのだが。

一緒に帰る子供と新幹線の駅で待ち合わせして、あまり混んでいない国道を320キロ、7時間かけて戻った。

犬2匹、猫1匹と一緒なので、適度に休憩して犬にオシッコをさせる必要があり、結構時間がかかる。

以前、急いでいたので、このオシッコタイムを往復省略してしまったが、片方の犬(ムック)が、これが原因と思われる膀胱炎になって、医者に掛かった事があった。

犬を家に置いて、12時間ぐらい留守にするときがたまにあり、その時はなんとも無かったので、大丈夫と考えていたのが甘かった。

なお、猫はトイレを積んでいるので、車の中が時おり臭くなるが、何時間でも大丈夫である。

天候 晴れ

朝早く出るつもりであったが、猫の姿が見えず、しばらく各部屋を探し回り、やっとカーテンの陰にいたのを発見し、そのため、すっかり遅くなって出発した。

前回の逆に新幹線の駅に子供を降ろし、途中買い物をして、午後遅くここに着いた。

畑を見回ったら、一番心配していたトーモロコシの畑は、ネットが功を奏したか、周りに足跡があったが、中には入っていない。

ほっとするのもつかの間、ユリの花がなんか変に見えるので、近づいてみると、見事に掘られて地下茎が無かった。

家内が丹精込めて育てていたので、大変落胆していた。

その他、カボチャもまだ実は大きくなっていないのだが、根の部分を掘られて、踏み荒らされていた。

人の気配が無いのを良いことに、傍若無人に振舞うとはとあきれ果ててしまった。

来年は、上畑の主要部分に電気柵を張り巡らせ、猪の対象となるような作物は、この中で育てようと思う。

猪の駆除を頼んでも良いのだが、罠で捕獲するのだそうで、犬や猫もこの罠に掛かる場合があるとの事で、それが心配で、我が家で要請していない。

若干、まだ若いようであった。

後でご近所さんに聞いたら、留守中、あまり天候が良くなく、雨続きの様で、昨日は一日雨であったそうな。

今年は、昨年以上に忙しく、マルチを掛けて蒔くため、手間が掛かり、400本程度しか蒔けなかった。

最初に蒔いた畝がそろそろ食べ頃になってきたかと思い、試食したが、甘味は出ているが、粒が小さく若干まだ若いようだ。

天候 晴れ 外気温 7時44分現在 33.4度

林から、昨年伐採して玉切りした木を、機械で引き上げるため、道を作ることにした。

道は、上土地の一番北側から沢のほうに降りていくように、バックホーの排土板で山を削って作る。

その道の予定箇所にあり、邪魔になる木を4、5本伐採した。

伐採に慣れてもいい頃であるが、あいかわらず怖くて、特に太い木には、かなり神経質になる。

スチールのチェーンソーで、伐採するのだが、最近あまり使用していないため、なかなか始動しない。根気よくロープを引いているとそのうち掛かるようになるが、手が疲れてはてて別のチェーンソーにするか(国産であまり切れが良くない)、エンジンが掛かるか何時も勝負である。

相変わらず良く切れるが、本格的な伐採用途には、バーサイズ230ミリでは少し小さいようだ。

犬は日中の気温が高いときは、仮住まいのうちの中がかなり暑く、40度を越す時もあるので、外に放していた。

ムックが木の伐採現場に来ていたが、チェーンソーの音に驚いて、いなくなったと思ったら、道路の入り口付近で吠え声がした。

そのうち止んだため、気にしないで伐採を続け、夕方になって中止して家に戻っても、その周りにはいなかった。

もう一匹の犬(クロ)を散歩に連れて行きながら探していたら、村道からの入り口の少し手前に倒れていて、足から血を出してしきりに立ち上がろうとして立ち上がれないムックがいた。

以前は離れ犬や子連れの猫が付近をうろちょろしていたので、それらに咬まれたのかと思ったが、しかし、立ち上がれないのは神経がやられているということで、もしやヘビにかまれたのではないか傷口を見たが、1箇所のみ出血していて、通常それであれば2箇所入っているので、はっきり断定できなかった。

ただ、マムシであれば、咬まれてから発見まで時間がかかっていて、もう助からない可能性が強いので、傷口を消毒してそのまま寝かせて、様子を見ることにした。

なお、この地域は、直接確認したわけではないが、聞くところによると、犬を繋いでおく条例が無いのだそうで、ここの敷地内は道路1箇所を除き、外部から林や沢で隔離されていて、外に出ることも無く、犬も小型でおとなしいため、通常放しておいても、他の人に迷惑をかけることはまず無い。

そして、公道である村道へは、家からだと300メーター程度沢沿いの私道を行かないと出ない事もあり、晴れていると放しておくこともある。

天候 曇り時々晴れ

中学時代の同級生が近いところにいて、ご夫妻で時々たずねて来てくれる。

建築中の家の前に、即席のターブを設営し、テーブル、椅子をセットした。

お昼過ぎに着き、ようやく取れるようになったトーモロコシなどでおもてなしをした。

久しぶりに、四方山話に花が咲き、時間があっという間に過ぎてしまい、名残惜しかったが、夕方お帰りになった。

その後、しばらくは、その余韻が続き、幸せな気分であった。

ここでは、めったに人が尋ねてこない。忌憚無く話せる人、数人程度はいるが、それぞれ忙しい仕事を抱えていて、半日も話すことは、まず無い。

それはそれで、良いのだが、たまには気合を入れて会話を楽しみたい時もあり、友人の訪問は、家内とともに、楽しみにしている事柄のひとつである。

2ヶ月ぐらい前か、キリスト教の一宗派の勧誘(?)に、若い子と昔若かった人がペアで、ご苦労にもここまで来たことがあった。

宗教について、その若い方としばらく話ししたのが、これが、ここ数年らいの、子供を除いて若い子との唯一の会話であった。

ちょうどつれあいがいない時で、後でその話をしたら、一言。「変な人ね。そんなに若い子と話したければ、こんな所にいないで、都会に住めばいいのに」 たしかに、確かに。

簡易ターブは、四方に柱を立てて、この柱の間にシートを吊るすもので、シートからの紐をその柱に通し、それを地面に止める。

柱を立てるには、穴を少し掘り、そこに柱を立てて、柱に紐を縛り、その紐をバックホーのバケットのつめに引っ掛けて、下側に引張ると、簡単に埋めることが出来る。

一度作ってしまうと、そのまま設置しておき、暑いときは休憩したり、お昼をここで食べたりする。

開放感があり、風が通って、とっても気持ちの良い場所になる。

なお、抜くときも、杭に紐を絡め、端をバックホーのつめに引っ掛け、バケットを上に動かすと、これも簡単に抜ける。

バックホーを使用するのは、簡単でよいのだが、力があるため、変な方向に引っ張ったりすると、簡単に柱を折ってしまうので注意が必要である。

天候 晴れ

まだぐったりしていたので、軽トラに家内と犬を乗せて、動物病院に連れて行った。

何に咬まれたかは、ここでも解らないようで、熱も平熱の38.7度であった。

傷口を消毒し包帯を巻いて、抗生物質とショック予防の注射、1週間分の抗生物質の薬、包帯、傷パッチなどを貰った。

西畑の端に、ログ材などを乗せていたパレットをバックホーで吊って持っていき、これに柱をつけて、屋根を乗せれるように板を渡して、簡単に作った。

これは、今年伐採した木を入れることにした。

やっと、トーモロコシが怪我までした苦労の甲斐があって、猪にもやられず、取れるようになってきたので、茹でたり、焼いたりして一緒に食べた。

今年のも結構甘くて、おいしかった。特に焼きトウモロコシは、直火で焼いているので、甘味が凝縮されて極上の味がした。

いろいろな話の中で、以前から計画していた直売所をこの村の中では無く、隣接する市の村寄りに作ることにして、土地も確保したとの事が出た。

ただ、いつ開店するかは、いろいろ忙しいこともあり、未定だそうだ。

直売所が出来ると、いろいろなものをここに出すことが出来るので、期待しているが、この秋に出来るとすると、わが農園でこの先取れるものは、ソバしかなく、後は、山栗やアケビの実(このアケビの実も完熟するまで待っていると、非常に甘くおいしい)程度である。

来年は、直売所用のものも計画しなければ。

天候 曇り時々晴れ

薬が効果を表したのか、時間の経過とともに解毒したのか、相変わらず、ぐったりはしているが、自分で水は飲むようになった。

午後になって、鳥のささみを口のところに持っていくと、食べた。食欲が出てきたみたいである。

この調子では、もう少しすると、回復するだろう。

包帯を巻くときに、傷口をしげしげと見たら、やっはり、少しはなれたところに小さい咬み傷もあり、そうすると二箇所あるので、ヘビにかまれたようだ。

また、皮膚が普通は赤いのだが、黒く変色していた。

昨日、田舎暮らしの達人に聞いたところ、マムシではなく、「ヤマカカジ(ヤマカガシ)」ではないかとの事。

通常、マムシは、人や動物を見ると逃げていくのだが、この「ヤマカカジ」だけは、向かってくるときがあり、彼もこれの大きい物に長靴を咬まれた事があるのだそうだ。

大型になるとかなりの毒があり、人も死ぬときがあるそうで、犬がかまれても助かっているということは、小さいものだったようだ。

沢沿いの林に下りていく道路を作る準備をしていたら、達人が来て、バックホーの排土板などで、岡を切り崩し、至極簡単に作ってくれた。

昨日バーベキューのとき、達人に作り方を聞いていたが、それが心もとなかったようで、やってくれた。

実に簡単に作るもので、さすが田舎暮らしの救世主である。

実際自分で、バックホーを運転してこの道を降りたが、勾配が30度はありそうで、前につんのめるような感覚で大変怖かった。 排土板を地面ぎりぎりに下ろして降りると、良いとの事で、そのようにした。

バックホーは、排土板やバケットを使用すると、かなりの急坂でも上り下り出来るテクニックがあるそうで、鉄キャタでは60度ぐらいはやったことがあるそうだ。

又、邪魔になる木を伐採してくれた。これも簡単に切っていたので驚いた。

この木を引っ張って上まで上げてくれた。

|

道の上部 撮影:2006年9月19日 |

|

道の下部 伐採した枝を積んである所が、道の終点。 この枝も後で引き上げて、燃料にしたり、細かくカットし、ぬかるんだ道に敷いたりする。 撮影:2006年9月19日 |

|

道の上部を道の中間点から見たもの 結構な角度である。 撮影:2006年9月19日 |

午後から、達人と後で自分が引き上げた木を切り、まさかりで割って、薪小屋に積んだ

木は30センチに切った。

この木が薪になるのは、かなり水気があり、来年になるのでは。

沢沿いの林に道をつけて、林の中にバックホーが方向転換できるよう、邪魔になる木を伐採したので、木に囲まれた空が見える気持ちの良い場所が出来た。

直ぐ傍の沢のせせらぎも聞こえるので、来年は、ここにウッドデッキを作り、テントを張れるようにと考えている。

ただ、藪蚊がいるのが難点である。

|

道の終点を縦長で撮ったもの 枯れ枝を積んでいるあたりが、ウッドデッキを作ろうと考えている場所。 写真の奥方向に沢がある。 木々に隠れているのが矢岳山。 撮影:2006年9月19日 |

天候 晴れ 30.1

朝方の最低気温は19度で少し肌寒かった。

沢沿いの林のあっちこっちにある昨年の3月に伐採し、玉ギリにした木をバックホーが入れる所に運び、釣って上げて、西畑の端に持ってきた。

これをチェーンソーで30センチに切って、まさかりで割ってみた。

昨日切った生木とほとんど変わらないくらい水分があるようだったが、それより悪いことに、皮やそれと幹の間が腐っていて、ほとんどの木に蟻や昆虫の幼虫がうじゃうじゃいた。

割った後、一つ一つ、皮をはがし、腐った部分などをそぎ落としたため、大変時間がかかった。

そんなものなので、生木の乾燥場所と異なるところに積む必要があり、早急に薪小屋をもうひとつ作る事にした。

今日はブルーシートをかけている。

天候 曇りのち晴れ 10時48分 28.9

朝方の最低気温は18度、日中は結構暑いのだが、朝晩冷え込んでくるようになり、秋が駆け足で近づいてくるようだ。

猪は大丈夫であったが、意外な伏兵がいて、アニマルネットの紐を噛み切り、中に入り、トーモロコシを一度に数本ずつ食べているものがいた。

田舎暮らしの達人に聞くと、それは狸で、目障りになる紐は片っ端から噛み切るのだそうだ。

トーモロコシは一晩数本程度でたいしたことは無いが、中を歩き回るために倒されていたものが相当あり、それが残念である。

紐は針金で補強したが、網自体はナイロンの細い糸で作られているので、効果がまったく無いようだ。

狸は、以前、つがいの姿を見ている。

上畑と下畑の境の土手に、昔巣穴があったそうで、今思えば、その巣が使用可能か偵察に来たのではないか。

もしかして、その穴に住み着いて、夜な夜なトーモロコシ畑に出没しているとすれば、困ったことである。

いつか家を少し留守にしている間、家の直ぐ前にある駄々茶豆の畑にも来て食べた痕跡(豆の皮だけが数箇所に固まって捨てていた)があったが、これも狸の仕業だそうで、我が家の畑を食堂と勘違いしているようだ。

これらには、電気柵が有効だとのことで、やっぱり、来年は設置するしかないのかも。

天候 8時37分 28.3

昨日から、前の薪小屋の土台にしたパレットの二倍ぐらいの大型パレットをバックホーでぶら下げて運び、前と同じように柱を立てて、垂木を渡し、保存状態がよくなくて、カビが入ってしまった合板を天井板として張った。

屋根材は、とりあえずビニールをかけ、完成した。

|

薪小屋 奥のほうが先に作ったもので、今年の薪を積んでいる。 手前が、今日作った小屋で、昨年の薪を積んだ。 屋根にシートが掛かっているが、9月にシートをかぶせたもの。 撮影:2006年9月19日 |

天候 曇り時々雨 9時13分 22.9

ずいぶん長い間、雨が降らず、畑がカラカラであった。

しかし、小雨で少ししか降らなかったため、畑は湿った程度であったが、それでも助かった。

雨が上がったので、昨年切った木の半分ぐらいを薪にして薪小屋に積んだ。

昨年の一割ぐらいしか蒔かなかったのに加え、狸の害が出て、収穫は100本未満かも。

今年の種は、昨年とは異なった物を使用したが、甘味は少し劣るものの、昨年のものは、成熟が過ぎると極端に食味が落ちたが、これはほとんど落ちず、忙しい身には、大変助かるものであった。

|

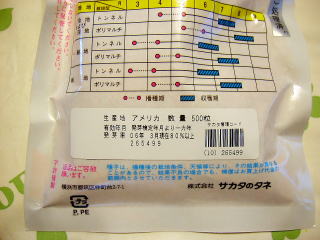

本年の種 サカタ交配「ゆめのコーン85」 |

|

|

今年は、昨年のように9割程度が虫害にあったのに比べると、現時点までは、ほとんど無かった。

当然、種が消毒されているのを除き、無農薬である。

昨年と異なっているのは、植えた場所を少しずらしたことと、無肥料でやってみた事である。

害虫の発生が少ないのは、今年の長雨や日照不足の天候による要因や誘蛾灯での駆除が効果を表しているのかもしれない。

| 前 | この項目のトップ | トップページ | このページのトップ | 次 |

Copyright (c) 2004-2006 Ayukawa Farm all rights reserved